香港公募基金代币化的趋势与展望

2025.09.03 王维巍 乔喆沅 吕跞轩 黄汇正 黄雅沛

代币化公募基金,是在既有合规框架下,将基金份额以区块链代币形式数字化表征并接入许可的分销与结算流程,提高交易流程透明度与结算效率,并为未来对接合规链上支付工具奠定基础。对于投资者而言,这意味着申购赎回流程更加可视化、高效透明,而随着监管支持的数字货币加入,有望实现端到端的链上交收闭环。

一、公募基金代币化的相关监管脉络

证券及期货事务监察委员会 (“证监会”)及香港金融管理局 (“金管局”) 近年来在政策上逐步允许公募基金尝试“上链”。证监会于2023年11月发布两份通函:其一为《有关中介人从事代币化证券相关活动的通函》,就中介机构识别与管理代币化技术带来的新风险提出监管要求;其二为《有关代币化证监会认可投资产品的通函》(统称为“证监会通函”),明确在何种要求下可允许证监会认可的投资产品进行代币化,并强调产品提供方对代币化安排与所有权记录的最终责任及所需披露。此外,金管局于2024年2月发布《销售及分销代币化产品》(“销售及分销指引”) 及《有关认可机构提供数码资产保管服务的预期标准的指引》(“保管指引”, 统称为“金管局指引”)两份指引。该两份指引共同阐述了香港认可机构在进行与数字资产相关的托管及交易活动时须符合的监管标准,确立认可机构在开展与数字资产/代币化产品相关的销售、分销及保管活动时应遵循的监管基线与投资者保护要求,强调“同类产品、同等监管要求”。

证监会通函与金管局指引在规管代币化基金方面具有共同目标,尤其均强调风险管理、对第三方服务提供商的尽职审查、以及严格的信息披露要求。证监会通函更广泛面向从事发行或交易代币化证券的中介机构,着重其整体运作责任与技术风险评估/控制;金管局指引则针对认可机构及其附属公司的保管与销售/分销活动,强调客户资产分隔与密钥管理等托管标准,以及持续尽职调查、以客户利益为核心的信息披露与适当性评估。

以下概述了证监会通函及金管局指引在代币化基金方面需重点考虑的关键环节 :

(一)证监会通函

环节

合规要点

实施提示

(1) 选择合适的产品

代币化属“传统产品+代币化外层”,继续受《证券及期货条例》(“SFO”) 第IV部规范;未有已获认可基金需新设并申请认可;对现有认可基金设立代币化类别份额,应事先征询证监会。

明确产品类型与目标投资者;准备产品授权申请材料或变更申请;内部评估发行路径(直接发售/中介分销/(未来可能)区块链参与者间交易)。

(2) 构建代币化安排

以分布式分类帐技术(DLT)进行数字化记录与规则嵌入;不鼓励在公有非许可网络无控制地使用,不得于该类网络上以不记名形式发行;优先采用私有/有权限或公有/有权限网络并配套更强控制。产品提供方对代币化安排、所有权记录及运营稳健性承担最终责任。

中介机构需要建立所有权记录与对账机制;与登记/托管/钱包等服务商的运行兼容;网络安全、数据隐私、系统中断与恢复、持续业务运作规划(BCP)。按监管要求准备:技术证明(含智能合约完整性)、第三方审计/验证、法律意见。

(3) 交易模式与服务提供商

依据交易模式配套持牌与技术能力完备的渠道与基础设施;中介分销应通过受规管中介/持牌平台(例如获证监会发牌的法人团体或注册机构)。

为确保代币化投资产品的合规运作与风险控制,各类服务提供者需依其角色承担相应责任:技术平台由代币化代理人负责搭建与维护,数字钱包提供商负责代币的安全保管,持牌经销商或虚拟资产交易平台营运商处理申购与赎回业务(未来可能拓展至交易),审计师及顾问进行技术验证,外部法律顾问则提供法律意见与结算终局性确认。在聘用任何服务提供商前,应开展全面尽职调查,包括评估其行业经验与往绩记录、进行系统互操作性测试、审查密钥管理与访问控制机制、审阅SLA及BCP,并确保其数据保护措施与冲突管理机制符合要求。

(4) 强化合规结构

新风险聚焦所有权转移与记录及技术风险(分叉、网络中断、网络安全);即使外包,基金经理仍对整体运作负责;需配套反洗钱/反恐融资与数据隐私控制,并至少任命一名胜任人员监督代币化安排。

制定并演练DLT事件应对与BCP;完善AML/CTF与数据隐私制度;人员胜任力与职责分工文件化;供应商管理与外包治理(准入、持续监控、退出)。

(5) 发售文件披露与可行性评估

发售文件需清晰披露:代币化安排、所有权表征、风险因素(含结算最终性、网络/系统风险、潜在法律适用难点等)。在投放前进行成本效益分析与基础设施可行性评估。

披露清单:代币化流程、链上/链下结算最终性、转让限制(如适用)、智能合约审计结论、DLT事件管理与BCP、托管与钱包安排。评估维度:业务目标、资源(人/技/合规)、分销方式与成本、监管与市场基础设施演进。

(二)金管局指引

主题

合规要点

实施提示

适用边界

销售及分销指引不适用于受 SFO 规管的代币化产品(例如证监会认可的代币化基金);但认可机构参与基金相关配套(如托管/钱包/支付接口)时,仍应遵循金管局对认可机构 的经营性与托管类要求。

产品与分销遵循 证监会;凡涉及银行体系提供的托管/钱包/结算/接口,同步对标金管局要求。开展相关活动前,认可机构应事先与金管局沟通业务方案。

风险管理与 BCP

识别并缓释代币化新增风险(技术、网络安全、所有权、互操作、法律/监管、业务持续等);建立事件响应与灾备,涵盖分叉、网络中断、密钥泄露等场景。

将DLT事件脚本纳入联合演练;对接暂停/恢复流程与客户通知机制;在托管/接口合同中写明补救与责任条款。

客户资产隔离

客户数字资产与自有资产严格隔离,不得出借/抵押/再质押或另设负担(法定、费用结算或获客户书面同意除外)。

在托管协议中固化分离账户与用途限制。

信息披露(银行侧托管)

向客户清晰披露托管安排、各方法律权利义务、费用、保险/赔偿、可能混同、资产转移或设定负担情形、潜在利益冲突等。

将银行披露要点对齐基金发售文件(如结算最终性、所有权表述等)。

备存纪录及客户数码资产对帐

建立逐户账簿与完整留痕;以追踪及记录客户数码资产的拥有权,包括其对客户负有的资产数量及种类,以及资产进出客户账户的情况。

认可机构应就客户数码资产按每名客户进行定期及频密的对帐,并计及相关的链下及链上纪录。

二、公募基金代币化机制安排

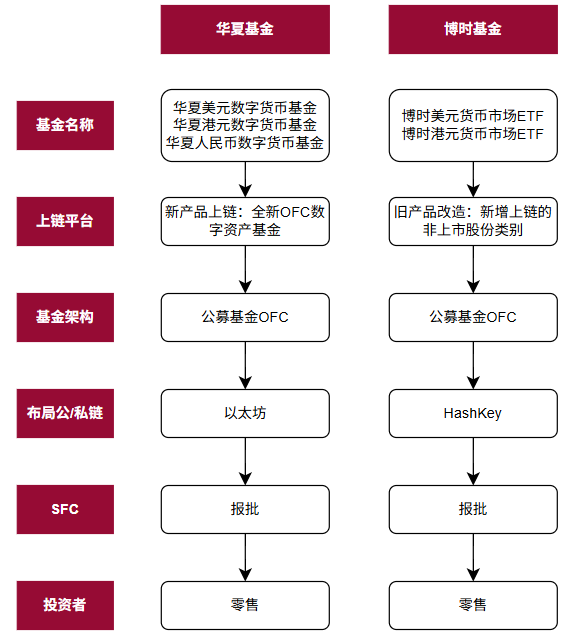

香港近期迎来代币化基金的推出,此为资产管理领域的一项重要里程碑。2025年2月13日,华夏基金(香港)有限公司宣布获得SFC批准,推出面向零售投资者的代币化基金——「华夏港元数字货币基金」。该基金为港元计价的货币市场基金,并于2月下旬完成发行,成为亚太地区首只面向零售投资者的代币化基金,标志着代币化资产从机构试点走向大众市场。随后,2025年7月17日,华夏基金(香港)进一步推出美元与人民币计价的代币化货币市场基金。

2025年3月28日,博时基金与香港HashKey集团联合宣布,在旗下两只货币市场ETF中增设“代币化类别股份”(即Class T/认购类别T股份),并已获香港证监会批准于4月正式推出。博时方面的披露明确:代币化类别股份仅在一级市场发售,不在交易所上市。

在代币化机制上,博时基金和华夏基金在代币化机制上具有多项共同点:

(1) 代币化份额/股份设计:链上代币与基金单位/股份1:1映射;

(2) 仅支持一级市场申购/赎回:当前均以申购/赎回为主要交易模式,二级市场(链上/场内)暂未开放;符合证监会对公募代币化产品“先行支持初级市场处理”的监管路径;

(3) 现金交收在链下完成:目前申赎及现金结算通过传统金融渠道处理,链上完成代币的铸造/销毁;

(4) 合资格受规管渠道分销:投资者通过持牌中介(包括持牌虚拟资产交易平台或从事受规管活动的分销商)参与;及

(5) 登记与所有权记录:以登记册/股东名册为正式所有权记录,链上代币作为份额的数字表征。

需要指出的是,华夏基金采取的是整只基金即为代币化基金的路径;而博时基金则是在既有基金下增设代币化类别股份(Class T),后者通常可显著缩短整体监管审批流程(相较于新设/整只基金代币化)。

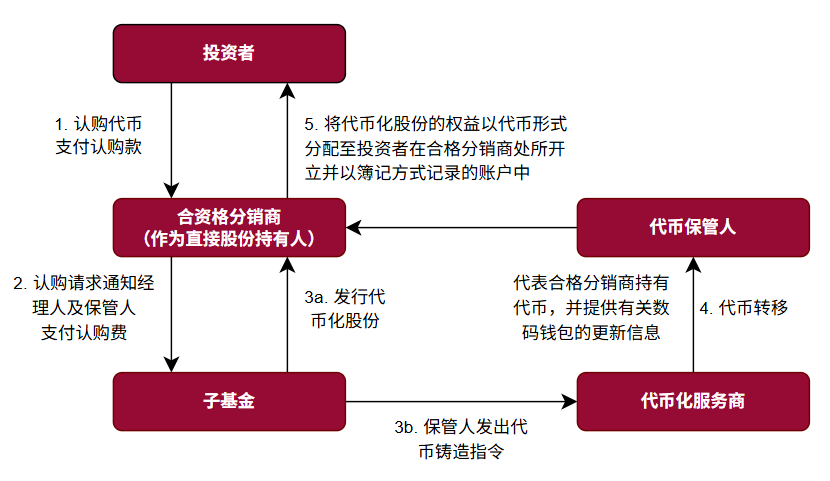

代币化公募基金的认购流程

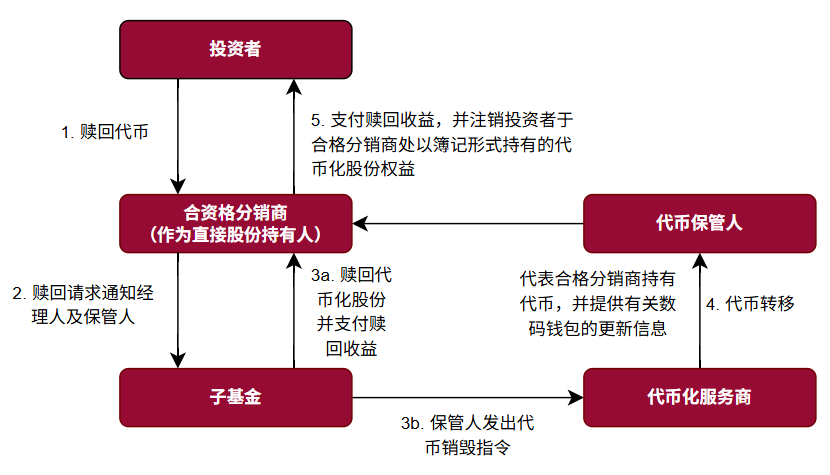

代币化公募基金的赎回流程

三、结语及展望

随着香港数字资产监管框架的逐步完备,公募基金代币化正进入资产端(基金份额的链上表征与登记)与资金端(受监管的链上支付工具)协同推进的新阶段。

一方面,《稳定币条例》已于2025年8月1日生效,为法定参照稳定币的发行及相关活动建立许可制度,金管局预计2026年初发放首批发行人牌照。由此可期,投资者将能以受监管稳定币直接办理基金申购与赎回,使份额代币(资产端)与链上合规货币(资金端)对接,在许可/白名单体系下实现货银对付与T+0(至 T+1)的高效结算。另一方面,金管局的 Project Ensemble 沙盒为上述衔接提供验证场:将批发型央行数码货币、代币化存款等“资金端”工具,与代币化基金份额等“资产端”置于同一试验环境,重点检验跨机构货银对付与抵押品再质押等链上机制的可行性与可操作性。

可以预见,随着首批稳定币牌照落地以及更多跨境互认基金参与代币化试点,香港有望形成贯穿募集—投资—清算—交收的端到端链上生态。在监管支持与行业创新的双轮驱动下,公募基金代币化将进一步提升香港作为国际资产管理中心的数字竞争力,并为全球资管行业的数字化转型提供可复制的合规路径与实践经验。

君合经验

君合作为在境内外资本市场及离岸金融结构方面具备深厚经验的法律服务机构,已形成“监管合规+技术风控+交易/登记”一体化的代币化基金服务体系。近期,我们先后协助嘉实国际推出受香港证监会监管的代币化OFC基金,并为太保资管成功落地RWA代币化美元货币基金,在项目中就代币化法律结构、所有权与记录机制、智能合约合规性、链上/链下结算与业务连续性安排等关键议题提供系统化法律意见并统筹各参与方协作,确保项目在满足监管框架下实现市场化与可扩展的技术方案。如您希望就香港代币化基金的路径选择、时间表与实务落地进一步交流,欢迎随时联系君合基金团队。

声 明

《君合法律评论》所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为君合律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。未经本所书面同意,不得转载或使用该等文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。