君合35周年丨律师的创业精神

2024.03.23 李骐

一

中国的大型公司制律师事务所1,尤其是“红圈”律师事务所会聘请授薪律师。公司制律师事务所通过提供有吸引力的起薪来争夺优秀的法学院毕业生。

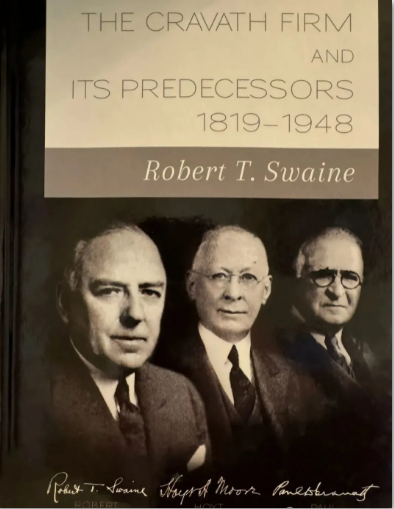

但是,无论是在中国还是在美国,向刚入行的初级律师支付令人咋舌的高薪并不一直是律师界的常态。大约三十年前,授薪律师在中国还是一个新生事物。在大洋彼岸,有一个叫做Cravath, Swaine & Moore的律师事务所于二十世纪初开始采用一种称为“Cravath制度”的律师聘用和培训制度,该制度成为我们今天看到的公司制律师事务所培养律师的典范。根据《Cravath事务所及其前身》——一本由其冠名合伙人之一斯温(Swaine)撰写的这家传奇律所的编年史——的说法,在Cravath之前,[刚毕业的]律师“得不到任何报酬”,而是“通过协助律所的行政事务来支付[自己]办公桌的费用”。他们“靠做自己能带来的业务来谋生”。在现代,这或许可以称为创业。

但Cravath改变了这个做法。他给这些入门律师支付工资,而不是相反。应届毕业的新晋律师不必再承受寻找客户的压力,而是可以专注于向合伙人学习如何执业。Cravath制度的设计就是期望这些授薪律师不必担心生计,而是从职业生涯开始就学习分析细节,从而成长为更为优秀的律师。律所通过给新律师提供优厚的薪酬、仅从最好的法学院招聘律师、在职业生涯的早期让他们在不同的专业团队轮岗工作、采用“要么升级或要么离职”的制度,经过多年训练,这些年轻的律师最终将成为这家伟大律师事务所的合伙人,与前辈合伙人分享利润。

《Cravath事务所及其前身》的封面

早期的中国合伙制律师事务所,尤其是 “红圈所”的合伙人们,与Cravath一样有着建立授薪律师制度的愿景。君合、通商和其他几家北京律师事务所在上世纪80年代末90年代初就开始招聘授薪律师,这与当时绝大多数律师事务所的做法截然不同。那些“其他的律所”都是国有所,采纳“各做各的”(Eat What You Kill)的分配制度。律师从他们为律所带来的收入中获得分成。雇佣同一家律所的同事,同时又是平等的国家公职人员(我做律师前一两年还有司法局颁发的《工作证》),当然会冒犯别人。如果他们想一起合作,可以简单地分享提成。大家不会想到聘请自己的同事作为员工,因此导致思维习惯上对授薪律师制度毫无概念。1991年我在上海和广东向律所求职时,律所领导们常问我的一个问题就是我有没有案源。授薪律师恰恰是不需要案源的,他们只需要为有案源的律师工作,但这个想法并不为当时的绝大多数的律所所接受。我早年在一个证券发行项目中做中国律师,问一个“魔圈所”的初年级律师我的报价他们有没有接受,而这个初年级律师礼貌地告诉我,我应当去问他的“合伙人”,此时,我才有点觉察合伙人和[授薪]律师是有区别的。

东皇饭店,方达律师事务所第一个办公室所在地

不久,上海的律师事务所,包括当时的浦东律师事务所和方达律师事务所也采用了合伙人聘任授薪律师的制度。招聘律师从经济学上讲在当时特别合理。当时的方达付给法学院应届毕业生每月1500 到 1800 元人民币,这是五星级酒店付给同样的应届毕业生(甚至是研究生)入门工资(600-700元人民币)的两倍还多(在五星级酒店服务是90年代初上海大学生最追捧的工作之一),而这些毕业生到国家单位拿到的工资应当不到人民币200元。2

因此,授薪律师制度为律所提供了一支充满活力的劳动力队伍,也为那些希望规避风险的年轻的法学院毕业生提供了职业生涯的一条快速通道,因为他们有业务和薪酬的保障。

然而,公司制律师事务所采用授薪律师制度在中国也存在挑战。按照设计,在该系统中成长的授薪律师期待从合伙人那里获取业务。但在低迷的市场中,合伙人的业务可能会有起伏。此时,律所可能被迫裁员或减薪。合伙人会延长提拔新合伙人的年限,甚至在短期内不再吸收新的合伙人。

此外,Cravath制度的存在有一些条件。例如,除了纽约总部外,Cravath 仅在伦敦一个地方设有办事处。Cravath的发展速度是受到严格控制的。中国的公司制律师事务所往往仅在中国国内就拥有十多个办事处。在Cravath,律师到了中级会有大量流动(而这种流动的实际效果使律所和离职员工都受益)。中国律所中律师的流动性与美国律所非常不同。

考虑到这些差异,可以预见,当市场放缓时,中国公司制律师事务所内部可能会比美国所更加容易感到有点“拥挤”。

陆家嘴商业区,这里聚集不少上海律所

二

市场“拥挤”对所有在中国公司制律师事务所工作的律师意味着什么?以下是我一些个人想法——欢迎拍砖。

公司制律师事务所的律师通常生活在一个相对真空的生态环境中——工作质量、勤奋努力和对律所的忠诚都会得到回报。相反,律所没有那么鼓励创业精神。创业意味着投资、意味着损失工作小时,这往往是公司制律所的血脉。合伙人要求律师遵守律所制定的成文或不成文的规则或指令,在要求严格的合伙人们之间,授薪律师往往必须小心翼翼。公司制律师事务所常常有很棒的文件模板和注释,离开这些模版,律师们可能都不知道怎样执业。

另一方面,相当一部分合伙人生活在自己业务的舒适区,大部分时间花在管理各种不同的关系上。他们往往非常依赖律所提供的支持——从预订酒店到管理账单,因此常常不是独立精神的好榜样。你去问问这些律所的资深合伙人,他们当中有几个可以自己换过汽车轮胎、或者可以在没有助理的情况下自己去成立一个公司。我那年在洛杉矶去见昆鹰律师事务所的创始人,开车途中自己换了个车胎,居然让伟大的John Quinn觉得不可思议。(详细经历可见我19年的文章《八千里路》)

公司制律师事务所所有的投入是为了维持现有业务,由此形成这样一个生态环境是有道理的。律所将一项复杂的法律工作分成几个小部分,而每个律师成为其中一个或者几个部分的专家,从而提高效率。这种分工的后果势必是任何一个律师都不可能是所有法律的专家。授权和分工是公司制律师事务所的关键。当市场持续攀升时,这个制度是完美的:业务的成长可以支持律所的扩张、律师可以成为合伙人,新的合伙人因为有业务的增量,因此不至于稀释整个律所的利润率;可当市场萎缩时,业务量可能就无法支撑这样的分工。原来等待合伙人喂养的律师往往等不到新的业务。他们必须做好独自获客的准备。

纽约市的哥伦比亚法学院

三

获取业务需要不同的技能。这需要律师的情感成熟度、沟通技巧以及时间和预算的管理。事实上,即使在前几年市场良好的情况下,“红圈所”不少新晋的授薪合伙人和顾问已经面临获取新业务的巨大压力。公司制律所的合伙人常常告知授薪律师不用担心没有客户(我就常常这么做)。他们唯一要做的就是专注于工作,因为酒香不怕巷子深。我曾经非常坚信那是事实,现在还是相信其中有相当的道理。但这只是部分事实。市场放缓时,优秀的律师事务所也有降价的压力,除非你确实是一家不可替代的律师事务所。降价意味着现有合伙人更不愿意提拔新合伙人。对于以资历为主要分配依据的(lockstep or modified lockstep)的律师事务所来说,从内部提拔合伙人意味着与更多合伙人分享利润。可以理解,在不断萎缩的市场中,现有合伙人往往不太愿意分享,因为提升新合伙人很可能稀释他们的利润(特别是当新合伙人面临降价压力的时候)。

资深的授薪律师因此就面临着一个艰难的选择。在同一家律所工作多年后,他们已经习惯了服务于这个律所的客户,也习惯了和他们同事一起工作。他们已经被“绑定”了。虽然律师的技能肯定可以用到其他律师事务所,在低迷的市场中,找新的工作并不容易,而且将一个律师的技能与另一家的律师事务所在执业上同步的成本相当昂贵,因为那家律师事务所往往已经有了不太容易改变的制度或文化。资深律师的另一种选择是开始自己的律所,但习惯了在大所工作的种种便利(包括法律研究工具、律师助理、秘书、营销团队、人力资源的支持等)后,自己开所需要巨大的勇气——摆脱一个制度化的执业习惯是非常困难的。

较小的律所更加灵活,比大律所更容易保持创业精神。在过去的十多年里,我认识了美国许多个体和中小型律所的合伙人和律师。这些人往往具有一种创业心态——他们有营销、积极参与沟通和做出艰难选择的技能。他们中的许多人曾经是Big Law的律师甚至合伙人。他们可能曾是沙利文克伦威尔律师事务所律师,现在转型为移民律师;他们也可能曾是知识产权律师,现在转型为人身伤害案件的诉讼律师。他们的转变和成长令人惊奇。

同时,某些地方的律师可能更有创业精神。在加州湾区,我遇到过一些中级律师,他们即使有一份非常有保障的工作,也会早早开始为独立做准备,无论是计划成为现在律所的合伙人还是加入其他律所或者独自开业。我非常惊讶他们的业务推广能力,令人印象深刻。

君合纽约办公室对面的圣帕特里克教堂

四

在新冠疫情爆发之前,中国的法律市场就已经变得竞争激烈。90年代初期,如果我收到 10 个询问电话或传真,我很可能会拿到至少9个委托项目。在2000年代初,如果我收到10个电话或电子邮件,我可能会获得5个委托项目。我的律师费变得更贵,客户对成本也变得更加谨慎。现在,每一次客户电话或其他询问,我仍然可能有大约50%的几率拿到项目,但我要花更多的时间去研究客户、详细介绍我们在行业或类似交易中的经验和突出优势,并且非常仔细地做律师费的预算。我需要亲自做很多准备工作。在君合,我总是可以在许多关键的事情上依靠我的同事,但就主动和客户沟通,理解他们的性格和业务需求、并且在他们的预算之内为他们的利益最大化这件事情上,我总是亲力亲为。这比做法律研究、起草文件、与对手谈判更具有挑战性。

当我们的事业已经有了一定基础时,很容易丧失创业精神。我们现有的成就常常是我们成就更好、更大事业的最大障碍。习惯在大型公司制律师事务所工作可能会使我们丧失创业能力。当市场发生变化时,律师们可以消极等待正在缓慢消失的法律业务,也可以重新点燃他们的创业精神,无论是在现有的事务所还是在其他地方。跨出这一步绝非易事,但可以实现。毕竟,不管是Cravath还是君合,伟大的公司制律师事务所都是具有创业精神的律师们创办的。

从嘉里中心三期静安香格里拉酒店顶层西望-这里聚集过许多上海顶级律所

1. 公司制律师事务所在本文中是一个比较宽泛的说法。我主要指以合伙制形式存在,法律业务由合伙人和其雇佣的授薪律师完成,授薪律师工作一定年限会被考虑提升为合伙人这样的律师事务所。

2. 同时,从事外资银行的融资项目、IPO下的全球私募项目以及外商直接投资的律所很难在现有律所中找到帮手(当时的律所大多数律师可能连大专文凭都没有)。所有这些项目都必须用英语工作,而讲英语律师在当时的上海是稀有物种。我进入律所工作后一段时间,全上海律所只有两名拥有法学研究生学位的律师。因此,这些律所的合伙人就只能从法学院中去寻找人才。